Un cuento de Jorge Cuba-Luque

Nosotros, los del Quinto, D no éramos quizá la clase del Riva Agüero con las mejores notas, pero tampoco éramos los peores; no éramos los más malcriados, pero, lo que se dice santitos, tampoco. No éramos los más pintones, ni, modestia aparte, los más feos, salvo un par de excepciones que no viene al caso citar aquí pues, con la edad, uno descubre que la belleza es un atributo que poco vale pues es superficial e inexorablemente termina degradándose.

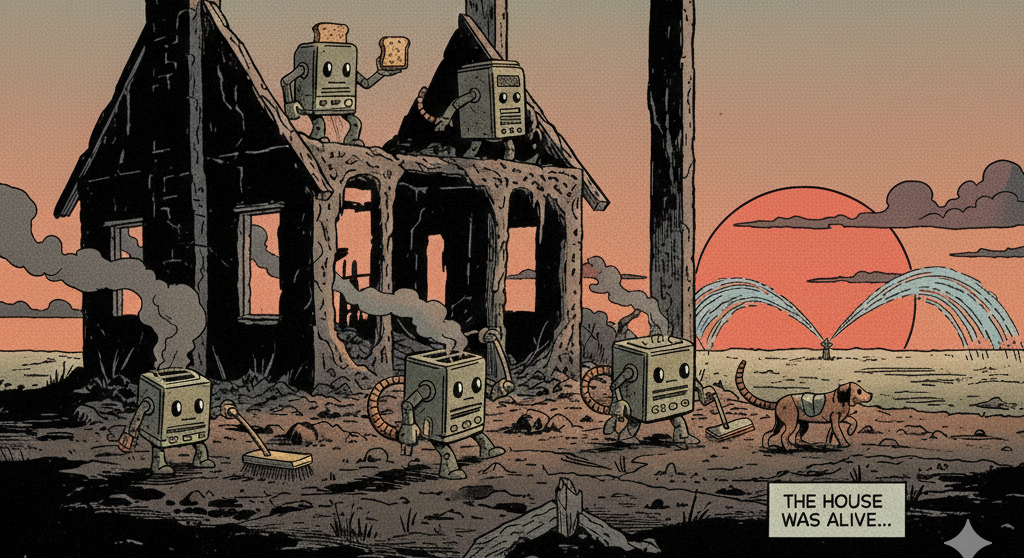

Nuestro colegio era una de esas escuelas públicas creadas en los años 50 cuando los gobernantes del Perú consideraban que, por lo menos en cuanto a educación se refería, el Estado debía tener un rol eminente como promotor de una educación de calidad. Es así que se instauró un tipo de centro educativo llamado con cierta pompa «Gran Unidad Escolar», G.U.E, cuyos méritos eran la estructura material capaz de acoger alumnos de primaria y secundaria así como espacios para el deporte y oficinas diversas, el todo en una construcción sencilla pero funcional; las había grandes y pequeñas, como la nuestra, la G.U.E. José de la Riva-Agüero, nombre de un humanista y pensador nacional. Acaso por eso los profesores mostraban casi todos un gusto y un compromiso con eso que los pedagogos de hoy llaman «transmisión» de conocimientos».

Nuestra relación con los profes era cordial, creo que sospechosamente cordial pues, ahora que lo pienso, era una manera de tenerlos con la guardia baja para que, durante los exámenes, pudiéramos plagiar a nuestras anchas. Las modalidades de copia eran iniciativas y creaciones muy personales: había la de los independientes (que preparaban sus propios papelitos con un resumen del tema objeto del examen y los ocultaban bajo el brazalete del reloj, los chatos Luigi Cotera y Jorge Luque la practicaban con gran pericia); la de los que se sentaban a lado de algún chancón (verbigracia el ciego Bustos o el Pato Díaz), con la desventaja que, en nuestras carpetas bipersonales, había un solo beneficiado); los que escribían la hoja de prueba sobre el cuaderno de la asignatura, modalidad simplona y arriesgada (los que la practicaban eran descubiertos, como les solía ocurrir a los larguiruchos gemelos Bruzón), y varias otras. Era evidente nuestra ignorancia del fin último de la pedagogía: no se trataba de sacar buenas calificaciones sino de asimilar los conocimientos que nos impartían. Pero la algarabía de la copiadera tenía también sus límites, límites dados por algunos profes, de esos que no aguantaban pulgas. Uno de ellos era el de matemáticas, el chato Villacrés. Nunca entendí bien por qué lo llamaban «chato» ya que en el 5D los chatos éramos amplia mayoría; podía parecer divertido, además de un contrasentido, eso de que un chato llamara chato a otro chato.

El chato Villacrés era ese tipo de hombres que poseen una suerte de autoridad natural, que poco tiene que ver con una contextura física imponente, una mirada agresiva o una voz estentórea. Llegaba al aula e, inmediatamente, la ruidosa cháchara iniciada al fin de la clase precedente paraba en seco y todos nos poníamos de pie a modo de saludo, saludo que devolvía de un gesto de la mano. No necesitaba hacerse el gracioso para captar el interés, seguíamos el desarrollo de sus explicaciones atentos pues en cualquier momento hacía que uno de nosotros pasara a la pizarra para resolver un ejercicio. El fin de cada una de sus clases nos dejaba indefectiblemente la sensación de haber aprendido algo importante, y que algún día nos serviría poder resolver el valor de x en una ecuación de tercer grado.

Yo había llegado al Riva Agüero a 1ro, el grupo D, el 74, el año del Mundial de fútbol en Alemania que los peruanos vimos por la tele tras haber ser eliminados por Chile, cuando había dos Alemanias, la RDA, República Democrática Alemana, alineada al bloque soviético, y la RFA, República Federal de Alemania, organizadora del certamen. En el Perú se vivían los años del régimen llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Velasco quien, un año más tarde, sería abruptamente desalojado del gobierno por uno de sus compañeros de armas, el general Morales Bermúdez cuyo carisma, similar al de un orangután, no presagiaba nada bueno, como lo demostró luego con una extendida represión y su posterior colaboración con los más feroces dictadores latinoamericanos de los años 70.

Morales Bermúdez neutralizó varias medidas de corte socialista del gobierno de Velasco, salvo una, que entonces nos concernía directamente: el uniforme único para todos los escolares del país. Hasta antes, los colegios particulares tenían su propio uniforme, por lo general, una banal imitación de los de las escuelas inglesas, mientras que los del Estado tenían uno llamado «comando» de evidente forma militar que nos daba, por lo menos a mí, el aire de un sargento de película cómica. Con ese nuevo uniforme (camisa blanca, pantalón gris y chompita del mismo color) llegábamos temprano al colegio, pero no entrábamos de inmediato, más bien nos instalábamos en la acera de en frente, delante del portal de la capilla Santa Rosa repitiendo cada día, sin variantes, las mismas bromas que celebrábamos como si fueran las ocurrencias de los más ocurrentes humoristas. Creo que nunca hablábamos de política, era como si no fuéramos conscientes de que vivíamos en una dictadura militar, tal vez por el hecho de vivir en Chorrillos, donde, desde siempre, estaba la sede de la Escuela Militar, por lo que la omnipresencia de cachacos en la vida pública no nos llamaba la atención, como la vecina playa de Agua Dulce. Pero también debido a que todos nosotros, adolescentes, teníamos entre seis u ocho años al momento del golpe militar de Velasco, en 1968. Era como si para nosotros la política no existiera. Pero, desde luego, la política existía, cada vez más álgida, y, por eso mismo, más represiva. Los primeros en oponerse a Morales Bermúdez fueron los sindicatos de profesores que desde 1977 empezaron a hacer marchas en el centro de Lima y a declarar huelgas nacionales. Luego fueron otros gremios de trabajadores, y por fin, empezamos escuchar las palabras «elecciones», «democracia», «partidos políticos»; el gobierno anunció que convocaría a una asamblea constituyente, pero ya nadie quería a los milicos, lo que se expresaba en las continuas marchas de protesta.

Por entonces empecé a estudiar inglés, dos horas cada día por la tarde, luego del colegio, en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, conocido por sus siglas ICPNA, en su sede del centro de Lima; soñaba con hablar inglés como un joven estudiante de alguna high school de California. Las marchas contra Morales Bermúdez y su gobierno eran pan de casi todos los días, por lo que eran frecuentes las protestas en el centro. Una de esas tardes, cuando me acercaba al ICPNA me vi en medio de un acalorado pandemonio al encontrarme entre un impresionante grupo de profesores sindicalistas y una unidad de policía que lanzaba bombas lacrimógenas, apoyada por rochabuses. Estaba a un metro de la entrada al ICPNA, que había bajado la valla metálica y donde el portero dejaba entrar a los estudiantes que reconocía. Yo estaba por ingresar, el ruido de las sirenas, las humaredas, las arengas de los profesores, las bombas lacrimógenas lo invadían todo. Me di entonces de bruces con un tipo que corría en sentido contrario, con un grueso paquete de panfletos bajo el brazo. Era el chato Villacrés; no recuerdo cómo entramos ambos al ICPNA, no intercambiamos palabra, apenas un gesto con la cabeza a modo de saludo. Cuando el tumulto se desplazó, abandonó el hall del ICPNA, pero antes me dio uno de los volantes que llevaba. En él estaba escrito en gruesas letras: «Democracia, libertad. Por una mejor educación para los peruanos». No he conocido chato más grande que el chato Villacrés.