Escribe Paolo de Lima

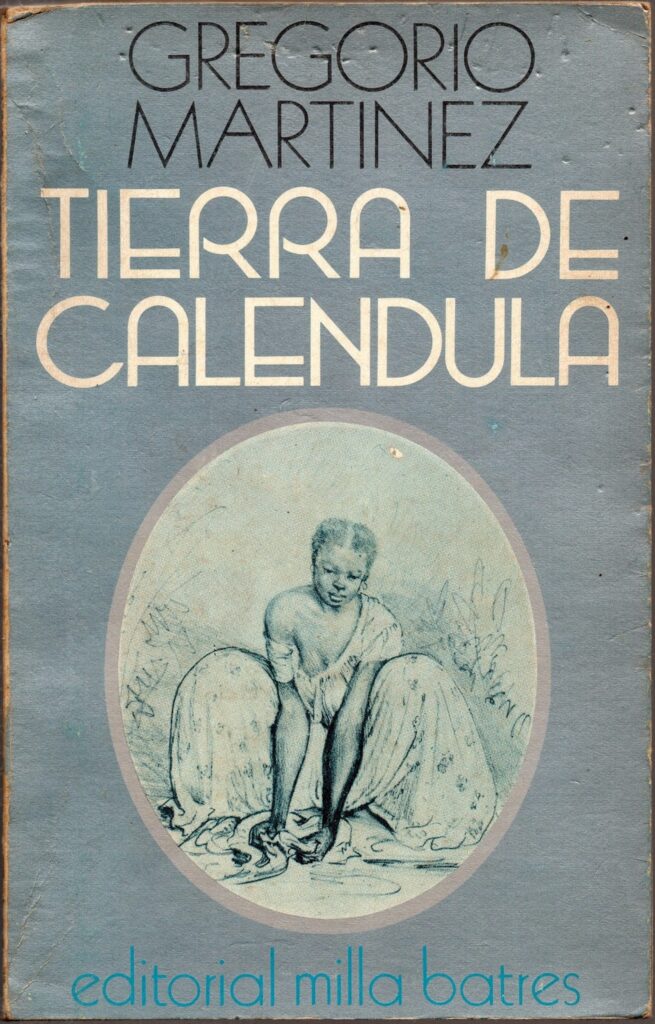

En 1975, Gregorio Martínez publicó Tierra de caléndula, un libro que desde su aparición desbordó los moldes narrativos del canon peruano. A medio siglo de su publicación, su fuerza permanece intacta: una prosa cargada de musicalidad y vitalidad popular que traslada al lector hacia la costa sur del Perú, donde la lengua castellana se mestiza con la oralidad afroperuana, los giros rurales y la imaginación festiva. Martínez –nacido en Coyungo, valle de Nazca, en 1942, y fallecido en Virginia, Estados Unidos, en 2017– hizo de la literatura un espacio de afirmación cultural y de resistencia simbólica. Con este primer libro de cuentos, Martínez anunció una voz singular y amplió los horizontes de lo narrativo al situar en el centro del relato a los márgenes históricos del país.

1.- Oralidad, humor y ritmo narrativo

El lenguaje de Tierra de caléndula respira cadencia y musicalidad. La narración se despliega en una lengua híbrida y exuberante, en la que la oralidad funciona como la verdadera matriz expresiva, más que en un simple adorno o color local. Martínez escribe desde la escucha: su prosa traduce la entonación, las pausas, la ironía y el humor que circulan en las conversaciones cotidianas de su pueblo. En ese sentido, sus cuentos –como “Eslabón perdido” o “Se me seca la boca de estarte hablando”– hacen visible la dimensión rítmica del habla popular, el tono pícaro, el ingenio y la memoria colectiva.

El humor ocupa un lugar central en su escritura. Lejos de ser un gesto evasivo, el humor se presenta como una forma de conocimiento. Reírse del poder, de las jerarquías o de las desgracias es, en Martínez, un acto de sabiduría. Su humor desarma el discurso solemne y abre la posibilidad de una mirada distinta sobre la realidad. La ironía campesina y los absurdos cotidianos conviven con una profunda vitalidad verbal que rompe con la narrativa urbana dominante en los años setenta.

2.- Territorio, memoria y saberes populares

Los cuentos de Tierra de caléndula están anclados en un paisaje que deja de ser un simple fondo para convertirse en una forma de vida en sí misma. El valle, el río, el desierto y las casas de adobe constituyen un sistema simbólico en el que la naturaleza se entrelaza con la memoria. El territorio es aquí una extensión de la voz: un espacio que habla y que guarda. Los personajes no solo viven en el paisaje; dialogan con él, lo interpretan, lo reinventan.

El universo que Martínez recrea es también una reserva de saberes populares y de prácticas culturales afrodescendientes. En sus relatos se percibe la presencia de los cantos, las supersticiones, los rituales, la religiosidad mestiza. La escritura actúa como vehículo de transmisión, una manera de preservar la memoria colectiva frente a las narrativas oficiales del Estado y la historia.

En Gregorio Martínez, el cuento se deviene espacio de memoria y denuncia. En “Cómo matar al lobo”, por ejemplo, la venganza entre Amílcar Zorrilla y su traidor queda relegada a un segundo plano, mientras la narración se concentra en la atmósfera de dureza y soledad que envuelve la vida de los obreros de las guaneras. Martínez desplaza el foco hacia lo que persiste detrás del conflicto –la experiencia colectiva de la explotación y la dignidad–, logrando que el lector retenga ante todo las imágenes del cansancio, el deseo y la insumisión que atraviesan ese mundo marginal. Su prosa da voz a quienes fueron silenciados por la historia oficial y abre en la narrativa peruana una nueva dimensión poética de lo popular.

3.- Perspectiva decolonial y reivindicación afroperuana

Desde una lectura decolonial, Tierra de caléndula plantea una ruptura con la mirada centralista y blanca de la literatura peruana de su tiempo. Martínez da protagonismo a los sujetos afrodescendientes y rurales, presentándolos como productores de conocimiento y sentido, al margen de las visiones idealizadoras o reduccionistas. Su narrativa reescribe la historia desde el sur costeño, descentrando la capital y los discursos de poder que han sostenido la idea de una cultura homogénea.

La escritura de Martínez cuestiona el orden jerárquico del lenguaje: subvierte el castellano normativo, introduce el habla viva de los pueblos, celebra la mezcla y el desborde. Esta decisión estética es, a la vez, política. En sus cuentos, la lengua opera como herramienta de emancipación cultural. Lo marginal adquiere autoridad, y la literatura se abre como espacio de reconocimiento para una comunidad históricamente silenciada.

4.- Vigencia y legado

A cincuenta años de su publicación, Tierra de caléndula conserva una energía verbal y una potencia crítica que dialogan con las discusiones actuales sobre identidad, territorio y representación. La obra de Martínez continúa interpelando a la literatura peruana desde los márgenes: invita a repensar qué voces ocupan el centro del relato nacional y qué formas del lenguaje pueden contarlo. Más allá de su importancia en la narrativa afroperuana, este libro persiste como un acto de libertad creativa. Su autor concibió la escritura como una manera de devolverle a la palabra su contacto con la tierra, con la risa, con la vida colectiva. Tierra de caléndula no envejece: su lenguaje sigue expandiendo las posibilidades del cuento peruano y recordando que la literatura, cuando nace del habla viva, se transforma en una forma de resistencia y de celebración.