Escribe Christian Reynoso

“Alguien me dijo: su libro será un fracaso que hará reír. / Y hallé júbilo en la predestinación: al imaginar tres docenas de lectores riendo de las páginas de mi fracaso”, escribe Hilda Mundy, en el texto que funciona como pórtico de su único libro publicado en vida: “Pirotecnia. Ensayo miedoso de literatura ultraísta” (1936), en La Paz. Un libro de poemas en prosa y claves vanguardistas que, a propósito de un par de reediciones, además de la reunión del resto de su obra periodística, la ha vuelto a poner en vigencia en la literatura boliviana.

Hilda Mundy fue el seudónimo de Laura Villanueva Rocabado (Oruro, 1912 – La Paz, 1982). Muy joven, en su natal Oruro, se inició en la escritura de artículos periodísticos y crónicas en diarios, revistas y semanarios orureños y eventualmente de La Paz, en los que dejó fluir sarcasmo ante la institucionalidad y el statu quo, además de una postura antimilitarista frente al contexto bélico en el que se encontraba Bolivia ad portas de entrar en conflicto con el Paraguay en la llamada Guerra del Chaco (1932-1935).

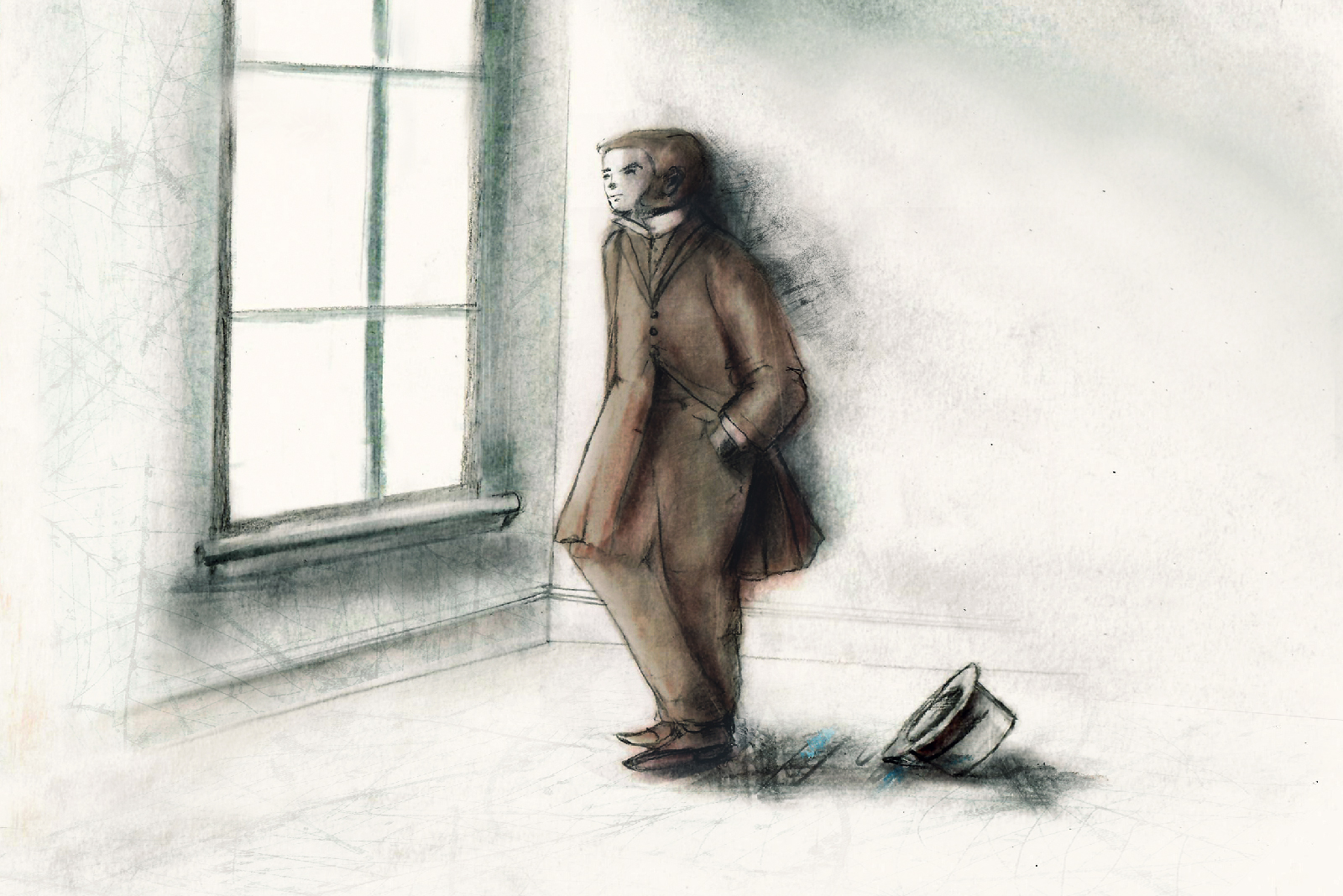

Mundy llegó a La Paz en 1936, un tanto expectorada por sus creencias, dispuesta a escribir un libro “que por primerizo sea difícil… polípetalo…”, como afirmó en una entrevista en “El Diario”. Ese libro polipétalo sería poco después “Pirotecnia”, conformado por poemas, o mejor dicho por textos pirotécnicos o pirotecnias verbales –“chispas artificiales” como Mundy los califica–, en los que, el giño transgresor y la innovación del lenguaje con un genio irónico, señalan su estilo. La autora poetiza sobre las relaciones humanas, la mujer, el arte, la cotidianidad, la existencia, el orbe, la sociedad industrial, la tecnología, el futuro, entre otros tópicos.

Escribe Mundy: “Satán es bello porque baila en jazz infernal y se opila con cocktails de fuego”; “Hoy… hoy las mujeres del orbe infantilizándose frente el teléfono”. Y cierra el libro con: “El quijotismo de escribir un libro está consumado”. Según indica Rocío Zavala, estudiosa de la obra de Mundy, el libro fue celebrado y tuvo cierto eco en la prensa, incluso fuera de Bolivia, pero al cabo fue silenciado y no obtuvo el interés de la crítica dominante del momento, machista y canónica, más bien recibió la indiferencia y la incomprensión.

“Toda una guerra no se encuadra en la estrechez de 20 frases. / […] Con estas líneas no hago más que dar vida a lo que pasó. Quién sabe a lo que no vale la pena, porque es y será causa de la ruina de nuestra institucionalidad. Pongo un poco de fibra de mi corazón al muñeco de aserrín que pasó. / Diríase que la mayoría de lo acaecido se pierde y ya muy poco queda para transubstanciar al papel”, escribe Hilda Mundy, siendo muy joven, en uno de los textos que dedica al tema que la obsesiona: la Guerra del Chaco que libró Bolivia con Paraguay.

El texto, que es un fragmento de un texto mayor, forma parte de la obra periodística de Hilda Mundy (Oruro, 1912 – La Paz, 1989), y fue recogido en el libro póstumo “Cosas de fondo: Impresiones de la Guerra del Chaco y otros escritos” (1989), pero también forma parte del libro “Obra reunida” (2016), publicado por el gobierno de Bolivia, que reúne la obra completa de Mundy, vale decir sus textos periodísticos, crónicas y la poesía de su único libro publicado en vida, “Pirotecnias” (1936) (ver Parte 1 de esta columna). Así, “Obra reunida” es un gran acierto editorial que reivindica y pone al alcance del lector la obra mundyana y mapea su presencia en la vanguardia boliviana.

Mundy empezó a publicar en diarios de Oruro en 1932. Hizo conocida su columna “Brandy cocktail”. En 1935 fundó el semanario de la noche “Dum Dum”, en evidente burla a las balas dum dum que empleaba el ejército boliviano. El semanario tuvo corta duración, pero fue una tribuna importante para la palabra de Mundy. Esta etapa, entre 1932 y 1935, constituye el corpus más fecundo de su obra periodística. Una vez en La Paz, en 1936, escribió en diarios con otros seudónimos (Madame Adrienne, Jeanette, María Daguileff, Anna Massina), pero tras la publicación de su libro, el mismo año, su escritura empezó a eclipsarse. Aparecieron textos suyos en 1937 y luego de forma eventual entre 1949 y 1979. Se dice que la figura de su esposo, el poeta Antonio Ávila Jiménez, opacó su reconocimiento y trabajo.

La obra de Mundy debe leerse en estrecha relación entre periodismo y poesía, como un conjunto unitario de textos que dialogan. Un artificio verbal que justamente la hace atípica e interesante en su propuesta como autora. Su obra está atravesada por la ironía, la crítica a la moralidad, la transgresión al modernismo de la época y una forma de ver el mundo y desenvolverse como mujer. Mundy propone un feminismo “como un contradiscurso del contradiscurso de las lides emancipatorias feministas institucionalizadas”, dice Virginia Ayllón, pionera de los estudios mundyanos.

Un mundo por descubrir.