La editorial Anagrama acaba de publicar este texto, hasta ahora inédito en castellano, de la presentación que el escritor Kazuo Ishiguro escribió para el aniversario 20 de la publicación de su célebre novela «Nunca me abandones», y que compartimos con ustedes.

Escribe Kazuo Ishiguro

Mientras escribía mi cuarta y quinta novelas mi estudio se transformó de forma incontrolable en una suerte de selva doméstica en miniatura. Fueron acumulándose por todas partes polvorientas montañas de folios manuscritos y torres de carpetas en un equilibrio precario.

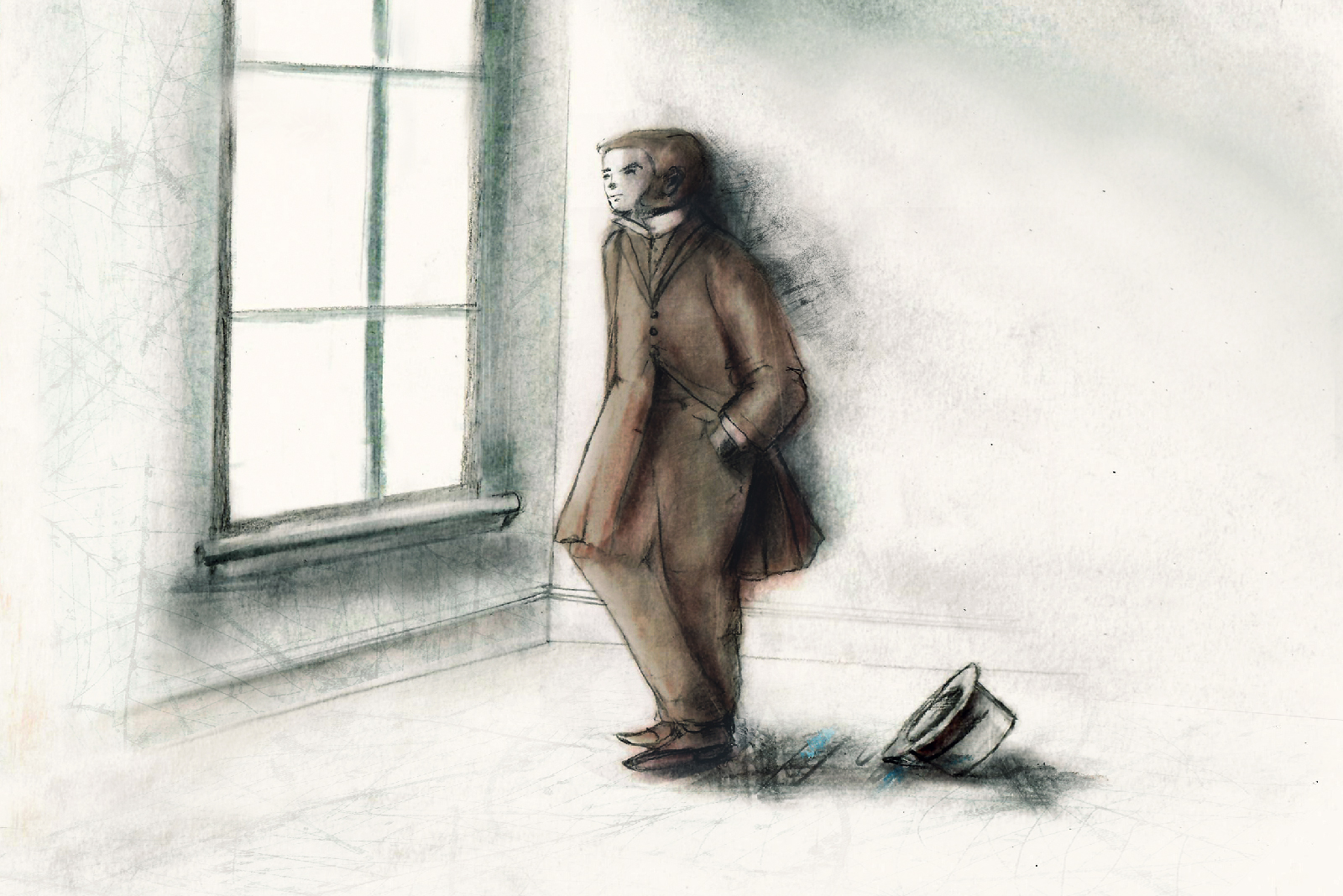

Sin embargo, en la primavera de 2001, empecé a escribir mi nueva novela con renovada energía, después de haber acometido una reforma completa del estudio. Ahora tenía estanterías bien ordenadas que llegaban hasta el techo y –algo con lo que soñaba desde hacía años– dos superficies para escribir que confluyesen en ángulo recto. El espacio parecía incluso más pequeño que antes (siempre me ha gustado escribir en cuartos minúsculos, de espaldas a la ventana), pero yo estaba encantado. Para quien quiera saberlo, diré que era como estar cómodamente instalado en un coche cama de un tren de lujo de otra época; solo tenía que girar la silla y estirar el brazo para coger cualquier cosa que necesitara.

Uno de los objetos ahora fácilmente accesibles era un pequeño archivador colocado sobre un estante a mi izquierda con una etiqueta en la que se leía «Novela de estudiantes». En su interior había notas manuscritas, diagramas enmarañados y algunas hojas mecanografiadas de dos tentativas –una de 1990 y otra de 1995– de arrancar la novela que iba a convertirse en Nunca me abandones. En ambas ocasiones aparqué ese proyecto y me puse a escribir otra novela que no tenía nada que ver con él.

La verdad es que no necesitaba consultar el archivador con demasiada frecuencia: sabía muy bien lo que contenía. Mis «estudiantes» no tenían ninguna universidad cerca, ni se parecían en nada a los personajes de, por ejemplo, El secreto, ni a los de ninguna «novela de campus» de Malcolm Bradbury o David Lodge. Y lo más importante: yo ya tenía claro que iban a compartir un extraño destino, un destino que acortaría sus vidas de forma drástica, pero que les haría sentirse especiales, incluso superiores.

Pero ¿cuál era ese «extraño destino», la dimensión que confiaba en que conferiría a la novela su carácter distintivo?

La respuesta se me había resistido durante toda la década anterior. Le había dado vueltas a planteamientos que implicaban virus o la exposición a materiales nucleares. Incluso se me había ocurrido una escena surrealista en la que un joven autoestopista, de madrugada en una carretera envuelta en niebla, consigue que pare un convoy de vehículos y se sube a un camión que transporta misiles nucleares por la campiña inglesa.

A pesar de todas esas florituras, seguía sin estar satisfecho. Cada idea que se me ocurría me parecía demasiado «trágica», demasiado melodramática, o simplemente absurda. Nada de lo que concebía encajaba en lo que necesitaba para la novela que entreveía de forma difusa ante mí entre las brumas de la imaginación.

Pero en 2001, cuando retomé el proyecto, sentí que algo importante había cambiado, y no se trataba solo de mi estudio.

Como lector y escritor, había crecido bajo la influencia de los cursos de literatura de la universidad en la década de 1970 y de la escena literaria londinense de la de 1980. Fue una época vibrante, de elevada ambición literaria, caracterizada por su permeabilidad a las corrientes internacionales y poscoloniales. Pero al mismo tiempo se mostraba una abierta hostilidad, o como mínimo condescendencia, hacia cualquier obra con pinta de proceder de un género «popular». La ciencia ficción en particular parecía acarrear un misterioso estigma, y tanto en el ámbito creativo como en el editorial se la trataba como algo que tenía su propio nicho. Por lo tanto, yo, como muchos de mis colegas, me había mantenido siempre apartado de la ciencia ficción, convencido de que no tenía nada que ofrecerme que pudiera ser relevante para mis ambiciones literarias.

Entonces, a finales de los noventa, caí en la cuenta con cierto retraso de que ya no era un «joven escritor», ya que en Gran Bretaña estaba emergiendo una nueva generación, diferenciada y apasionante, cuyos miembros eran unos quince años más jóvenes que yo. A algunos de esos autores los leí y admiré desde la distancia. Otros se convirtieron en amigos míos.

Por ejemplo, Alex Garland (que acababa de publicar La playa) y yo empezamos a quedar de vez en cuando –seguimos haciéndolo hoy– para comer en algún café del norte de Londres y divagar, y no tardé en percatarme de que él, sin ningún tipo de pretenciosidad o postureo, citaba con frecuencia a escritores como J. G. Ballard, Ursula K. Le Guin y John Wyndham. Fue Alex quien me hizo una lista de las mejores novelas gráficas que debía leer y me introdujo en la obra de autores relevantes como Alan Moore y Neil Gaiman. En aquel entonces Alex estaba escribiendo un guión que se acabaría convirtiendo en la hoy ya clásica distopía zombi de 2002 28 días después. Me enseñó un primer borrador y yo escuché fascinado su exposición de los pros y contras de tomar una u otra decisión en el desarrollo de la historia.

Y en otoño del 2000, durante una gira promocional de costa a costa por Estados Unidos, mi itinerario se cruzó en tres ocasiones con el de un joven escritor inglés que estaba promocionando su primera novela. La novela se titulaba Escritos fantasma y el autor se llamaba David Mitchell, en aquel momento ambos por completo desconocidos para mí. Compartimos algunas veladas en bares de hoteles del Medio Oeste americano, relajándonos después de nuestros respectivos compromisos profesionales y compitiendo por ver quién era más rápido identificando los temas que el pianista del bar tocaba para nosotros. Me percaté de que, en nuestras charlas, a las referencias a Dickens y Dostoievski él añadía a Ursula K. Le Guin, Rosemary Sutcliffe, la entonces recién estrenada película Matrix, H. P. Lovecraft, viejos relatos de fantasmas y horror escabrosos y literatura fantástica. Ya de vuelta en casa, leí Escritos fantasma y me di cuenta de que había coincidido con un tipo con un talento gigante (una valoración que adquirió una dimensión más o menos universal cuando tres años después publicó El atlas de las nubes).

Mi creciente familiaridad con estos jóvenes colegas me generó entusiasmo y me liberó. Me abrieron ventanas que nunca antes me había planteado abrir. Esos escritores no solo me dieron acceso a una cultura más amplia y vibrante, sino que trajeron a mi imaginación nuevos horizontes.

Sin duda en esa época se sumaron otros factores: la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de la historia, que ocupó las portadas de los diarios en 1997; la escritura de mis dos novelas anteriores (Los inconsolables y Cuando fuimos huérfanos), que me hizo ganar confianza para desviarme de la «realidad» cotidiana. En cualquier caso, mi tercer intento de arrancar la «novela de estudiantes» tomó un camino distinto de los anteriores.

Tuve incluso mi momento «eureka», aunque sucedió en la ducha, no en una bañera. De pronto sentí que podía visualizar ante mí la narración completa. Imágenes y escenas comprimidas se materializaron en mi cabeza. Sorprendentemente, no me sentí victorioso, ni tan siquiera entusiasmado. Lo que recuerdo es una sensación de alivio porque por fin la pieza que me faltaba había encajado en su lugar, acompañada de cierta melancolía, mezclada con algo muy parecido al mareo.

Probé tres voces diferentes como narrador, escribí un par de páginas con cada una de ellas contando el mismo hecho. Cuando le mostré las tres opciones a Lorna, mi mujer, ella eligió sin dudarlo una, que coincidía con la que a mí me parecía la más adecuada.

A partir de ahí, escribí con más rapidez de la habitual en mi estudio reformado y acabé el primer borrador (aunque con una prosa espantosamente caótica) en nueve meses. Después seguí trabajando en la novela durante dos años más, descarté unas ochenta páginas del tramo final y reescribí una y otra vez algunos pasajes.

En los veinte años que han pasado desde su publicación en 2005, Nunca me abandones se ha convertido en mi libro más leído. (Superó con rapidez en ejemplares vendidos a Los restos del día, pese a que esa novela le llevaba dieciséis años de ventaja, había ganado el Premio Booker y dado pie a la aplaudida adaptación al cine de James Ivory.) La novela ha sido profusamente estudiada en institutos y universidades, y se ha traducido a más de cincuenta idiomas. Se adaptó al cine (con Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield como Kathy, Ruth y Tommy, y con un espléndido guión escrito, como correspondía, por Alex Garland); la llevó a escena el gran director teatral Yukio Ninagawa; en Japón hicieron una serie televisiva de diez capítulos protagonizada por Haruka Ayase, y más recientemente se ha convertido en una obra de teatro británica escrita por Suzanne Heathcote.

Todo esto ha significado que a lo largo de los años me han hecho montones de preguntas sobre la novela, no solo lectores, sino también escritores, directores y actores que se enfrentaban a la tarea de trasladar la historia a otro medio de expresión. Al recordar hoy todas esas preguntas, llego a la conclusión de que la gran mayoría de ellas se pueden agrupar en dos categorías básicas.

La primera se puede sintetizar en esta pregunta: «Dado el horrible destino que les espera a esos chicos, ¿por qué no huyen, o como mínimo muestran una actitud más decidida de rebeldía?».

El segundo grupo de preguntas frecuentes es un poco más difícil de sintetizar, pero en esencia se podría resumir en esto: «¿Se trata de un libro triste y desalentador, o por el contrario pretende ser inspirador y positivo?».

No voy a intentar responder aquí a ninguna de las dos preguntas, en parte porque no quiero hacer spoilers, pero también porque me siento muy satisfecho, incluso orgulloso, de que la novela genere este tipo de preguntas en los lectores. Sí haré, sin embargo, la siguiente observación, que probablemente adquiera más sentido después de haber leído el libro.

Creo que estas preguntas recurrentes sobre Nunca me abandones las provocan las tensiones relacionadas con su identidad metafórica. Esta narración ¿es una metáfora sobre sistemas perversos creados por el ser humano que ya existen en la actualidad (o que hay el peligro de que lleguen a existir de forma inminente), propiciados por las incontrolables innovaciones de la ciencia y la tecnología? ¿O más bien plantea una metáfora sobre la condición humana, sobre los ineludibles límites de nuestra esperanza de vida, la inevitabilidad del envejecimiento, la enfermedad y la muerte; las diversas estrategias que adoptamos para dar sentido a nuestras vidas y ser felices en el tiempo que tenemos asignado?

Puede que sea al mismo tiempo una fortaleza y una debilidad de la novela el hecho de que a menudo pretende ser ambas cosas a la vez, y provoca por consiguiente que ciertos elementos de la historia entren en conflicto entre ellos.

Por último, permítanme un comentario sobre el título del libro. ‘Never Let Me Go’ (Nunca me abandones) es el título de una canción muy popular en los años cincuenta del pasado siglo, cantada por Nat King Cole (y compuesta por Ray Evans y Jay Livingston). No la conocía cuando estaba escribiendo la novela. Descubrí el título en la funda de un disco de jazz –Alone, del pianista Bill Evans– y me sedujo de inmediato.

Aparte de su sencilla elegancia, lo que me atrapó de ese título fue la absoluta imposibilidad de lo que se pedía. «Por favor, abrázame mucho rato» sería una petición razonable. Pero si alguien suplica «Nunca me sueltes, nunca me abandones» no solo pide un imposible, sino que tiene que saber, cuando lo hace, que está pidiendo algo que va más allá de lo que nadie puede dar. Por eso esas palabras me parecían tan conmovedoras, por eso quise incrustar su dramatismo en el corazón de la novela. Porque hay momentos en que los seres humanos deseamos, desde lo más profundo de nuestra alma, algo que sabemos que no está a nuestro alcance.

Con el paso de los años, he acabado descubriendo que es en ese territorio –en esa tierra de nadie entre lo que anhelamos con desesperación y lo que sabemos que son los límites de lo posible– en el que más me gusta trabajar como escritor.

Kazuo Ishiguro, 28 de mayo de 2024